学校現場では日々さまざまな著作物が使われています。特に音楽科では、楽譜や音源など著作権の対象となる素材を多く扱うため、知らず知らずのうちに著作権法に違反してしまうこともあります。

この記事では、音楽科の先生方や音楽教員を目指す教育実習生がやりがちな著作権違反について、具体的な事例を交えながら解説します。

「【教員と保護者必見】子どもがやりがちな著作権違反3選!SNS・学校作品・音楽利用の注意点」

「【必見】先生がやりがちな著作権違反:授業・部活・会議の注意点」

「保護者がやりがちな著作権違反(オンライン授業・行事配信・子どもの作品)」

著作権の基本と学校教育における例外規定

まずは著作権の基本をおさらいしましょう。

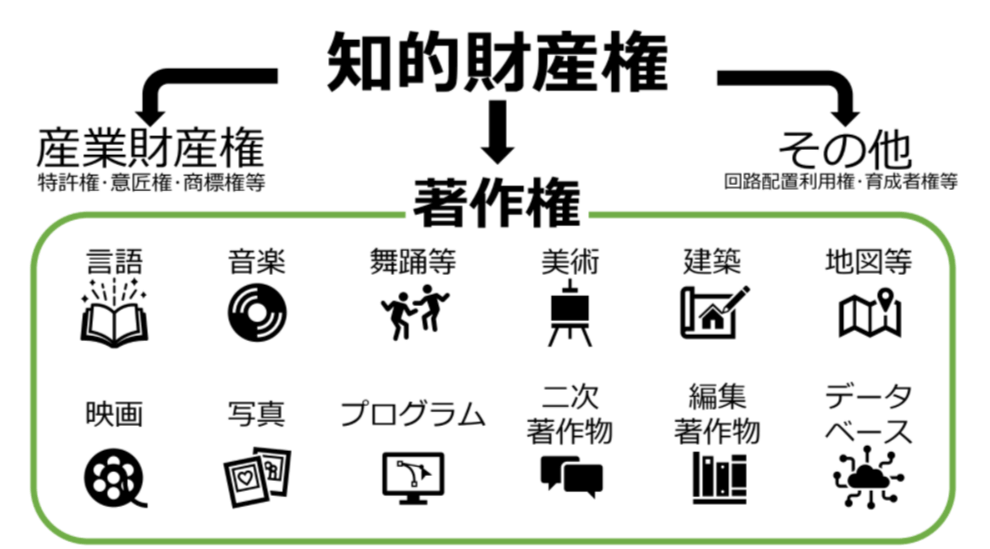

著作権は知的財産権の一部で、音楽作品のほか、言語・写真・美術・イラストなども対象となります。作品は創作された時点で著作権が発生し、その利用には原則として著作権者の許諾が必要です。

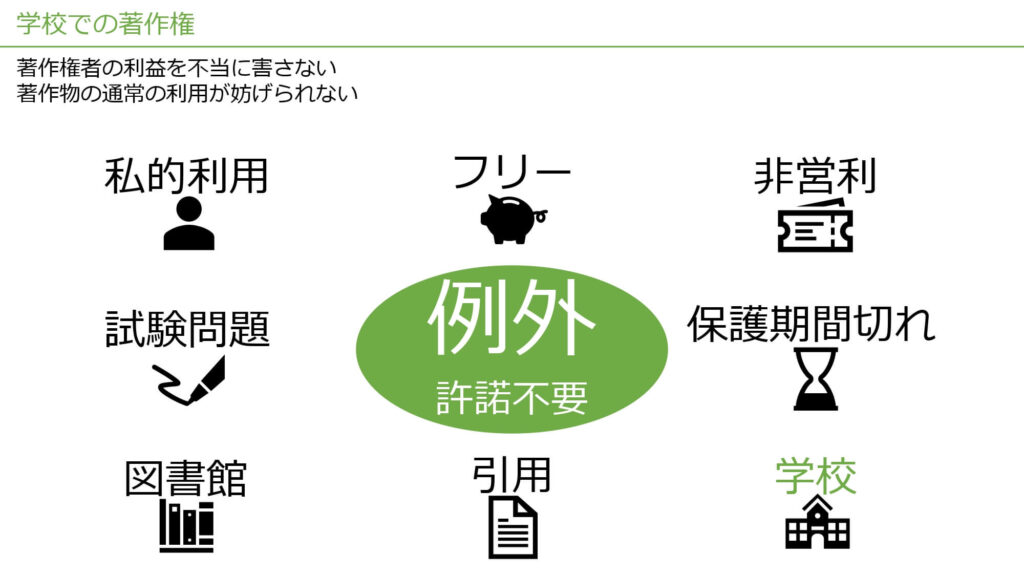

ただし、著作権法第30条から50条では、一定の条件下で著作物の利用を例外的に認めています。中でも教育機関に関する規定として注目すべきは第35条です。

第35条では、以下の条件を満たす場合に限り、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することが認められています:

– 利用場所が「学校」であること

– 教員と児童・生徒の間でのやり取りであること

– 授業の一環として行われること(特活・学活・部活動なども含む)

– 利用は最小限であること

– 公表されている著作物であること

– オンライン利用の場合は有償対応となること

楽譜の無断改変

音楽科でありがちな著作権違反の一つが「楽譜の無断改変」です。

著作権法では「改変」と呼ばれる行為には許諾が必要とされています。具体的には「Nコン」の参加規定では、以下のような行為が該当するとされています:

– 小節や音符の省略

– 繰り返しやディビジの削除

– 移調・転調

– 楽器の追加・変更

– 楽譜に記載されていない手拍子や足踏みの追加

例えば、NHK全国学校音楽コンクール(Nコン)や全日本吹奏楽連盟の課題曲では、こうした改変に関する規定が明記されています。

原則として許可なく改変することは認められておらず、やむを得ず変更が必要な場合には、作曲者の意図を損なわないよう配慮すること、そして許諾申請が必要であることなど、それぞれの規定に明記されています。必ず確認するようにしてください。

なお、学校教育に関して認められている行為は、あくまで「複製」「公衆送信」「伝達」の3つに限られており、「改変」は含まれていません。改変を行う場合は、原則に則り、権利者の許諾を得ることが求められます。

学校外での演奏

次に注意すべきなのが「学校外での演奏」です。

文化祭や校内発表会は、教育目的があり必要と認められる限度内であれば、録音・配信などについては著作権法第35条の範囲に含まれる可能性があります。ただし、生演奏そのものは同条の対象外です。

しかし、文化祭や校内発表会であっても不特定多数に対して演奏を聴かせる場合をはじめ、コンクールや地域イベントなど学校外での演奏は、35条の範囲に含まれない場合があります。

このようなケースでは、著作権者の許諾が必要となります。ただし、第38条で規定される「非営利・無料・無報酬」の条件を満たす演奏会やイベントであれば、許諾が不要となる場合もあります。とはいえ、これも例外規定であるため、安易に「大丈夫」と思い込まず、事前に確認と手続きを行うことが大切です。

楽譜の大量コピー

最後に紹介するのは「楽譜の大量コピー」です。

楽譜を1冊だけ購入し、それをクラス全員分コピーするという行為は、著作権者の利益を不当に侵害することになります。

著作権法では教育現場における複製を認めていますが、これは「著作物の通常の利用を妨げない」「著作権者の利益を不当に害しない」ことが前提です。つまり、正当な数の教材を購入せずにコピーしてしまうことは、この前提を満たさず、違法となります。

解決策としては、生徒の人数分の楽譜を正規に購入することが重要です。これは紙媒体だけでなく、デジタル教材にも共通するルールです。

まとめ:著作権を守る第一歩を今日から

音楽科の教育現場では、著作物の利用が日常的に行われるため、著作権への配慮は欠かせません。

今回紹介した3つのポイント——楽譜の無断改変、学校外での演奏、大量コピー——はいずれも知らずに違反してしまいがちなものです。

「学校だから何でも大丈夫」という認識は危険です。まずは今日から、自分自身のこれまでの行為を見直し、できることから著作権を守る取り組みを始めてみてください。

動画「【音楽の先生向け】授業でやりがちな著作権違反3選|知らずにやっていませんか?」では、さらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

コメント