音楽教員歴10年の原口直です。

研究授業学校が主催して外部に向けて行う公開研究、それから学校内で行う研究授業、などさまざまな研究授業があります。

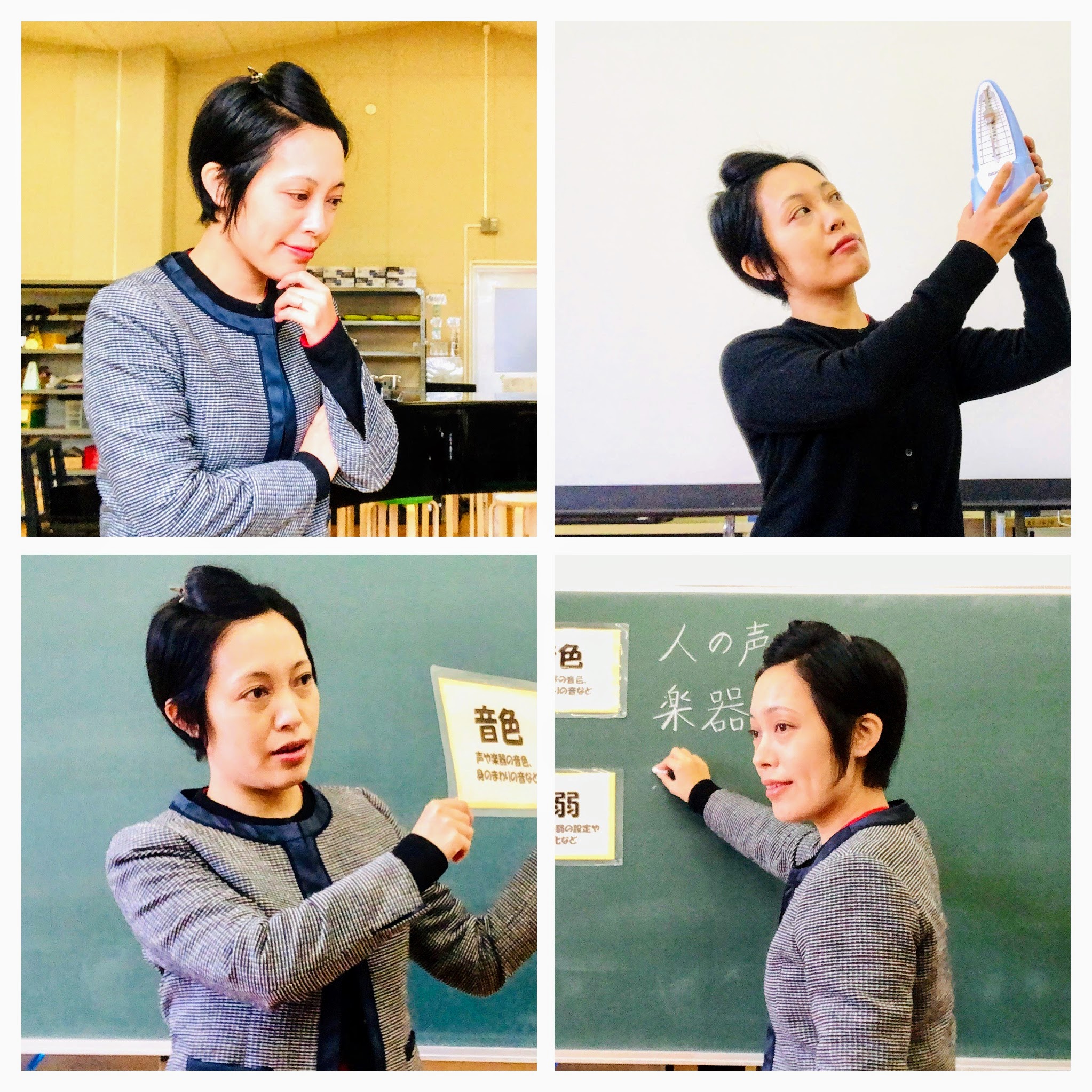

私の場合は校内での研究授業、それから学校の外へ向けて発信する公開研究、それから日頃の授業も公開をしていましたし、教育実習生が来る期間においては授業を参観されたり参観したりというふうに研究授業に近い形で行っていたと思います。

外部に向けて発信する公開授業では、1年目ではたった一人の参観者だったのが5年目以降は50人ぐらいを集める授業をできるようになりました。そこにはさまざまな作戦がありました。今日はそのこともお話しします。

▶これから研究授業を控えている人

▶もっと研究授業を充実させたいという人

【研究授業前】授業計画を立てる時の3つのポイント

研究授業を行う際にどんな授業をするかということを企画するところからその研究授業は始まっています。

外部に公開する研究授業の1年目。

たった一人しか参観者がいなかったとき、私は赤とんぼを題材にしました。赤とんぼは学習指導要領の中でも出てくる共通教材の一つです。ですので、工夫した指導方法や内容などを考えて発信しようと思いました。しかし、それでは参観者は集まりませんでした。

1年目ということもありましたし、もちろんまだまだ人脈もなかったですし、実績もなかったことが理由に上げられると思いますが、このままではいけないと思いました。

そして、私が工夫したのがまずは、

関心を持ってもらえるのか?

行きたいと思わせられるか?

ということを考えました。

研究授業の計画で大事なこと1:授業の主題

まずは、授業の主題について明確にするということが大事だなと思います。

明確に興味を引くような内容、つまり「自分の学校でやってみたい!」と思わせたり、自分の学校で今後導入したいとか、自分の学校ではこれを課題に思っているとか、参観に来る先生方の動機になることを明確に打ち出すこと。

そして、その授業を参観すれば、「どんなことを学べるか」「どんなことを考えられるか」「どんなお土産の知識ができるか」ということを明確にするのが大事です。

研究授業の計画で大事なこと2:指導助言者

それから、指導助言者の人選も大事です。

授業を見に来るのは授業そのものや授業者を見に来るのはもちろんです。けれども、授業者がタレントでない限りなかなか授業者を目当てに来るというのはありません。

そうなってくると売りになるのは授業の主題や内容以外に、指導助言…どんな人の話が聞けるのかというのが大事になってきます。

私は教育関係者や大学の先生にとどまらず、サントリーホールのプロデューサーをお招きしたり、広く音楽に精通している他の学校の国語の先生を呼んだり、それから性的マイノリティやジェンダー論についてパイオニア的な存在の人を呼んだりという風に色々工夫をしました。

学内だけではなくて外にも目を向けて、参観者の人また授業者の私自身もこの人の話を聞きたいという人を人選する、これもとても大事だと思います。

研究授業の計画で大事なこと3:集客方法

それから集客をする際は、学校から発信する案内だけではなくて個人でメール攻撃・電話攻撃もしました。

宣伝活動をする上で、「今度こういう人が来るんです!」とか「こういう授業をしたいと思っているんです。面白そうだと思いませんか?是非来てください!」「ここに来たらこういうおもしろいものが見られますよ!」という宣伝を発信していきました。

そういった企画力がまずは大事だと思います。

【研究授業当日】研究授業をうまくやるコツ

実践についてです。

3つのコツを紹介

当日参観に来てくださった方にまずはご挨拶が必須です。

きちんと授業の前に挨拶をしたり、授業の内容を少し話したりというコミュニケーションが大事だと思います。

それから誠実な心で授業をするというのも大事です。

下心丸見えでは参観者だけではなくて子どもたちにもよくありません。音楽の授業一つの授業としてきちんと子どもに向き合って誠実に授業をするというのも大事なことだと思います。

それから失敗を恐れないことも大事です。

研究授業に向けては様々な準備、たくさんの時間をかけて行いますので失敗したくないと思うのがもちろん本心です。

研究授業の失敗を活かす方法とは?

しかし失敗も一つの成果です。

生徒に実際に授業をやってみてこんな意外な反応が来た、こんな予期せぬ反応が来た、こんなに時間がかかってしまったと言った、そういった予期せぬことも一つの失敗ではありますが、研究の一つです。

学習指導案のとおり一つも狂いなくうまくいくことが成功ではありません。

当日の生徒の反応や生き物としての授業の動き方を、授業者が楽しむくらいの余裕があっていいと思います。

もちろん、学習指導案通りにいかなかった点については、この後の研究協議でしっかり議論をしたり、自分自身の中で反省をする。それももちろん大事なことですが、失敗を恐れて萎縮するよりものびのびと授業のライブ感を楽しみながら授業を行うくらいの気持ちでいいと思います。

【研究授業後】参加者へのフォローを忘れない!

授業の後にどのようにアプローチするか、どのようにフォローするかということも次の研究授業につながってくるのでとても大切です。私の場合はお礼のメールを必ずしていました。

授業を参観してくださった方と名刺交換をしておいて、授業の感想や内容などをもう一度メールを送ります。

授業後に設けられる研究協議会に出席されない方もいらっしゃいます。その方に対してもきちんと送っておくといいと思います。

その際に意見や指導をいただけることがあります。感想などのメールを待っていても来ません。特に研究協議に参加しなかった方に意見を聞きたいところですけれども、待っていても来ません。

こちらから先手を打つということが大事です。

「授業を参観していただいてありがとうございました」というお礼と、「お気づきの点がありましたら、是非ご指導ください」というメールを個人的に送れば返信をしてくださる方も、一部いらっしゃいます。

返信の中に例えば「普段の授業を見てみたい」とか「他の合唱の授業を見たい」とか「著作権の授業を見たい」とかそういった具体的なことを言ってくださる方もいらっしゃいます。

この際には必ず「いついつに授業があります。またご案内差し上げます」とか「何曜日だったら何年生の合唱の授業をやっていますのでぜひご参観ください」と書き添えておくのも大事です。

そして次の年、別の機会の公開授業・研究授業の際には、もれなくメールでご案内差し上げるというのは大事です。

→私のプロフィールは再生リスト「【原口直の自己紹介】最初に見て欲しいおすすめの10本」から。

→特に民間企業を経て教員になった理由についてはこちらから。

まとめ:研究授業の計画・運営・アフターフォローの方法

私はこの準備とフォローを何年も重ねていく上で、たくさんの人脈、そして先生方のつながりリストが出来ました。

初めの1年目は一人しか参観者がいなくて内心とても落ち込んでいましたけれども、戦略的に集客やフォローをしていく中で6年目の公開授業には50人以上の方が参観にいらっしゃいました。

また、別で行なっている一つの授業として行なった著作権の授業にも、のべ100人以上の方がいらっしゃいました。こういった地道な活動人脈作りがとても重要なことだと思います。

他の教科…例えば数学とか英語では一つの学校に複数の先生がいらっしゃいますので、参観者も多数いることは当たり前です。音楽の先生自体がとても少ないですので、地道な努力と戦略的な営業でしっかりとファンを増やしていくというのが大事です。

ブログ記事の内容は動画と同じです。

動画「研究授業の企画・運営・アフターフォローの方法」も是非ご覧ください。

コメント